![]()

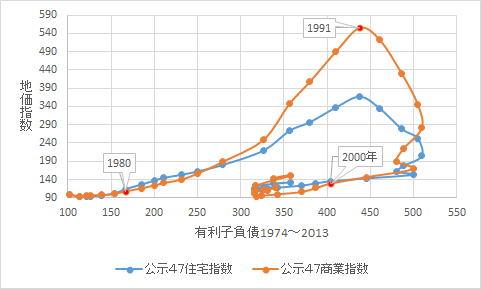

| 長期借入金 | 減価償却費計 | 固定資産 | 土地 | 公示47住宅指数 | 公示47商業指数 | |

| 長期借入金 | 1.00 | |||||

| 減価償却費計 | 0.99 | 1.00 | ||||

| 固定資産 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||

| 土地 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | ||

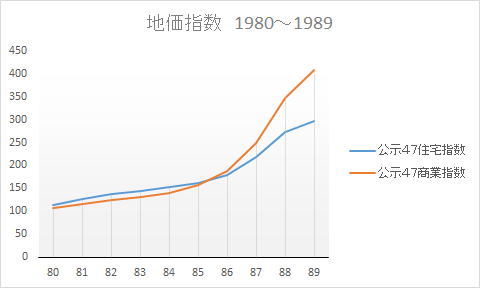

| 公示47住宅指数 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | |

| 公示47商業指数 | 0.95 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |

| 長期借入金 | 減価償却費計 | 固定資産 | 土地 | 公示47住宅指数 | 公示47商業指数 | |

| 長期借入金 | 1.00 | |||||

| 減価償却費計 | 0.90 | 1.00 | ||||

| 固定資産 | 0.88 | 0.92 | 1.00 | |||

| 土地 | 0.86 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | ||

| 公示47住宅指数 | -0.77 | -0.73 | -0.91 | -0.91 | 1.00 | |

| 公示47商業指数 | -0.74 | -0.68 | -0.89 | -0.88 | 1.00 | 1.00 |

| 長期借入金 | 減価償却費計 | 固定資産 | 土地 | 公示47住宅指数 | 公示47商業指数 | |

| 長期借入金 | 1.00 | |||||

| 減価償却費計 | -0.47 | 1.00 | ||||

| 固定資産 | 0.57 | -0.57 | 1.00 | |||

| 土地 | 0.77 | -0.67 | 0.88 | 1.00 | ||

| 公示47住宅指数 | 0.43 | 0.15 | -0.26 | 0.00 | 1.00 | |

| 公示47商業指数 | 0.58 | 0.03 | 0.25 | 0.36 | 0.81 | 1.00 |

| ソフトウェアを除く設備投資 | 土地資金需給 | 長期金融機関借入金増減 | |

| ソフトウェアを除く設備投資 | 1.00 | ||

| 土地資金需給 | 0.63 | 1.00 | |

| 長期金融機関借入金増減 | 0.26 | 0.71 | 1.00 |

| ソフトウェアを除く設備投資 | 土地資金需給 | 長期金融機関借入金増減 | |

| ソフトウェアを除く設備投資 | 1.00 | ||

| 土地資金需給 | 0.94 | 1.00 | |

| 長期金融機関借入金増減 | 0.86 | 0.96 | 1.00 |

| ソフトウェアを除く設備投資 | 土地資金需給 | 長期金融機関借入金増減 | |

| ソフトウェアを除く設備投資 | 1.00 | ||

| 土地資金需給 | 0.86 | 1.00 | |

| 長期金融機関借入金増減 | 0.70 | 0.78 | 1.00 |

| ソフトウェアを除く設備投資 | 土地資金需給 | 長期金融機関借入金増減 | |

| ソフトウェアを除く設備投資 | 1.00 | ||

| 土地資金需給 | -0.37 | 1.00 | |

| 長期金融機関借入金増減 | -0.10 | 0.32 | 1.00 |

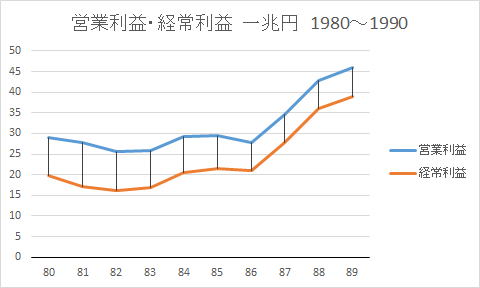

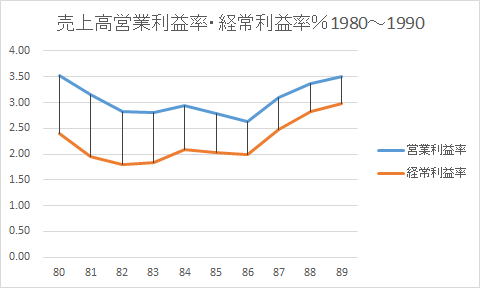

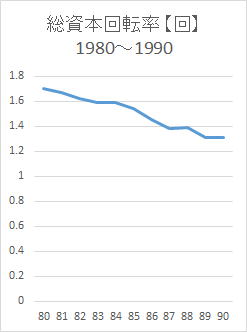

| 売上高経常利益率 | 売上高営業利益率 | 総資本経常利益率 | 総資本営業利益率 | |

| 1961~1989 | -0.28 | -0.68 | -0.36 | -0.67 |

| 1990~1999 | 0.52 | 0.88 | 0.82 | 0.92 |

| 2000~2013 | 0.78 | 0.83 | 0.97 | 0.88 |

| 1975~1989 | 1990~1999 | 2000~2013 | |

| 金融機関借入金 | 0.98 | 0.64 | -0.05 |

| 短期借入金 | 0.98 | 0.66 | 0.02 |

Copyright(C) 2015.4.22 Keiichirou Koyano