![]()

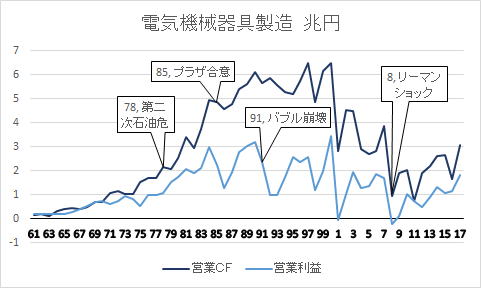

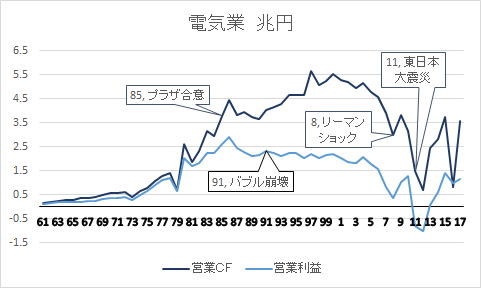

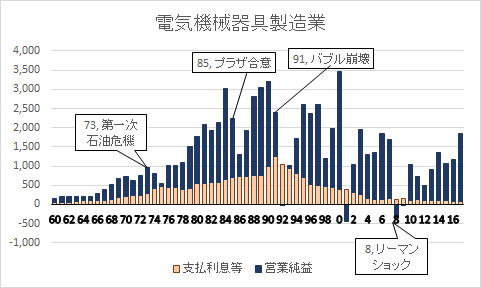

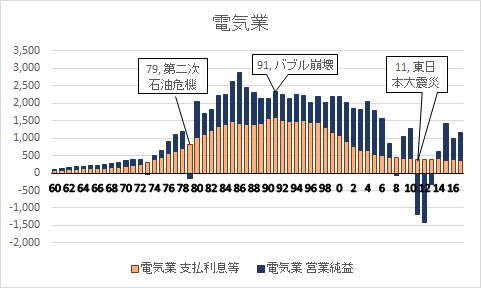

家電業界は、日本産業分類では、大分類 製造業、中分類 電気機械器具製造業に属している。

電気機械器具製造業は。発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業。産業用電気機械器具製造業。民生用電気機械器具製造業。電球・電気照明器具製造業。電池製造業。電子応用装置製造業。電気計測製造業。その他電気機械器具製造業などから構成されている。

所謂、家電業界は、その中で民生用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業等を指す。

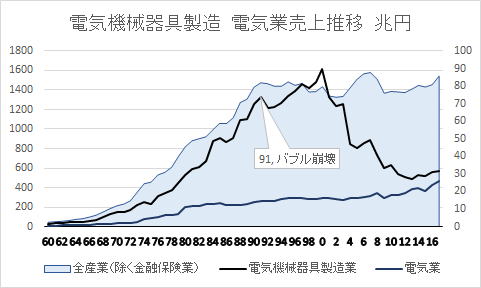

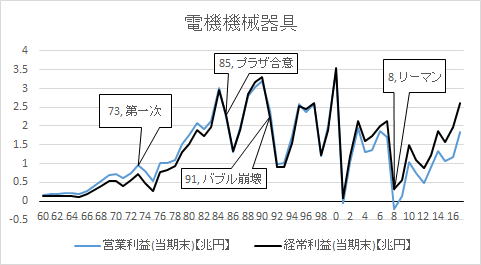

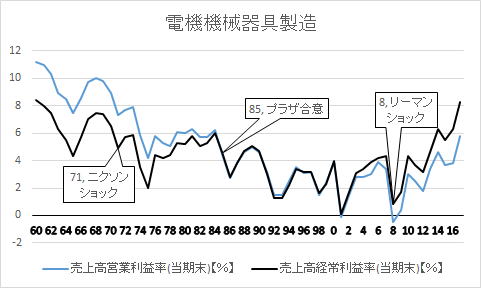

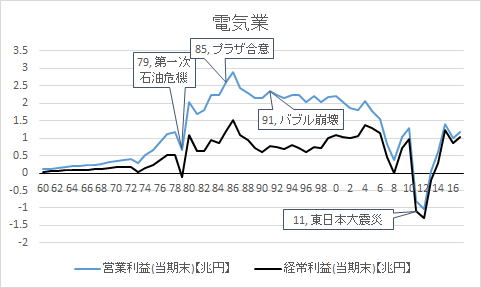

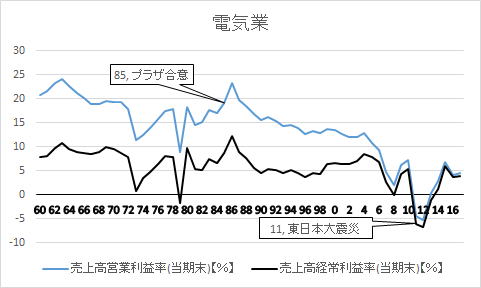

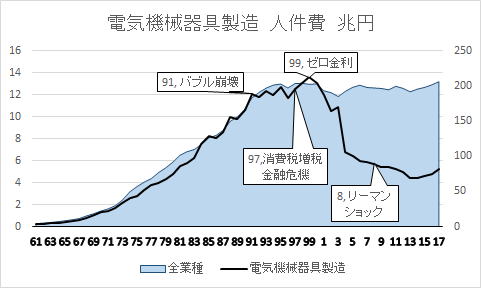

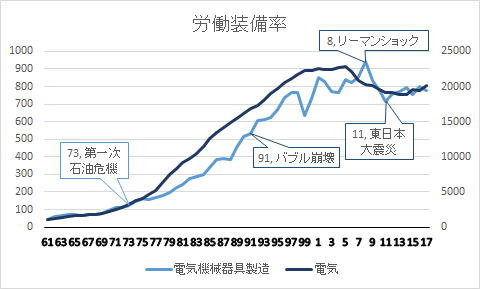

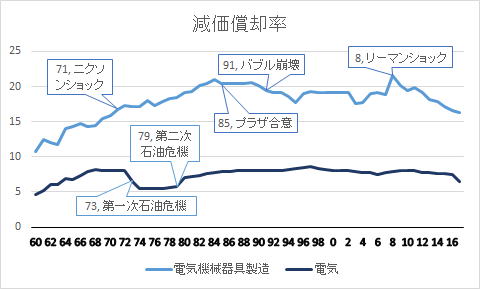

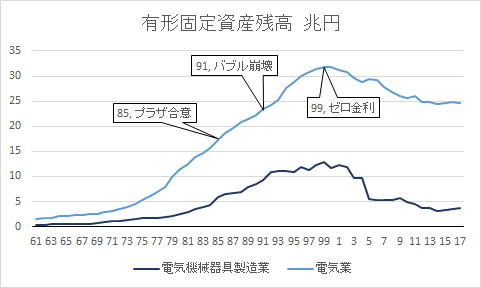

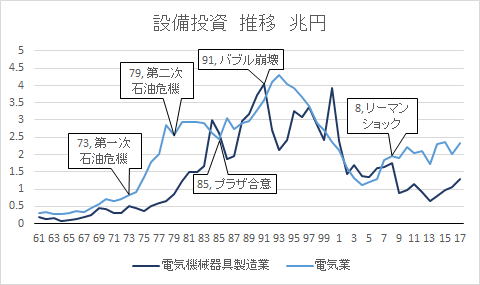

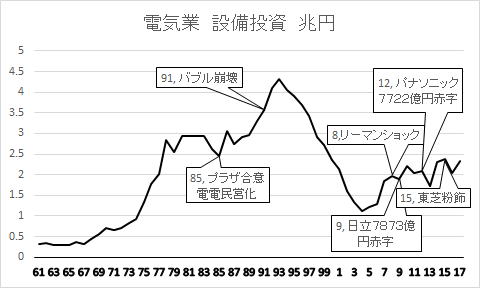

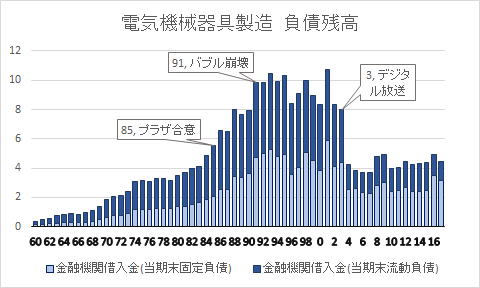

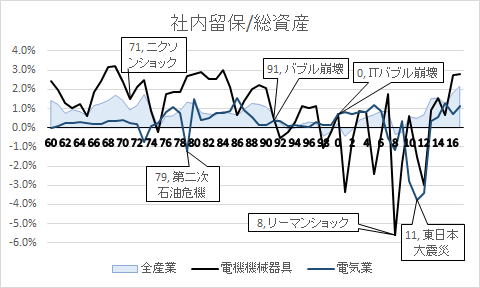

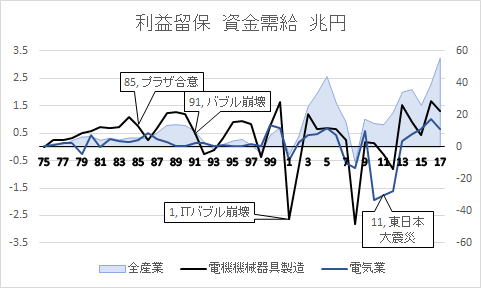

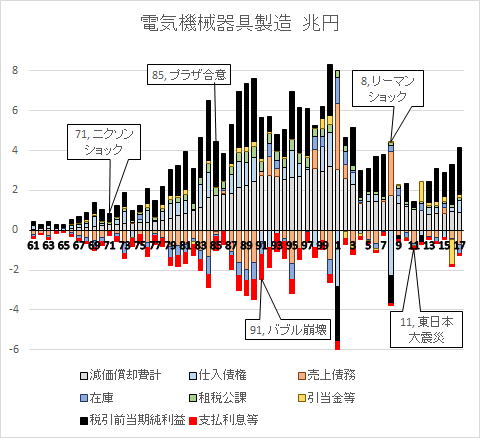

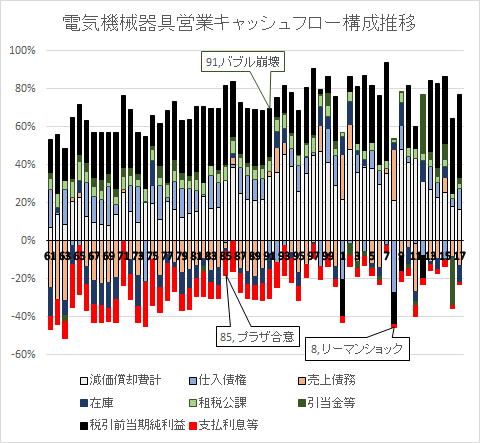

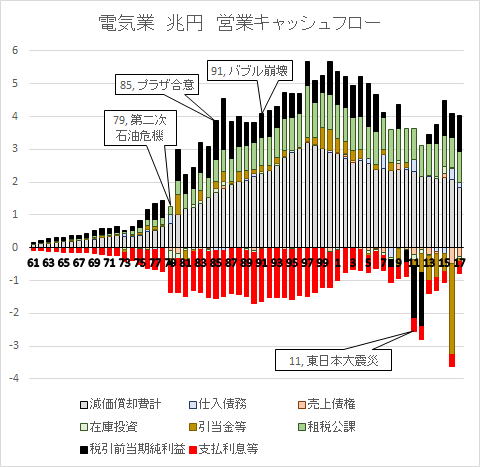

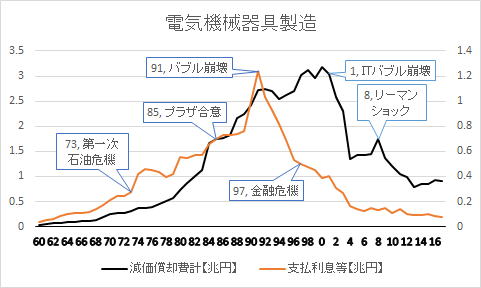

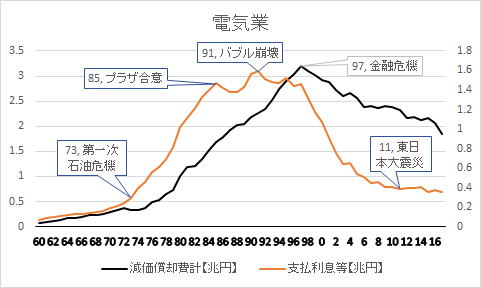

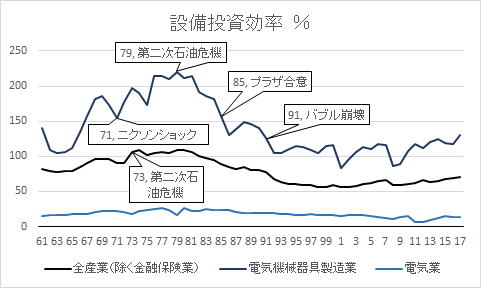

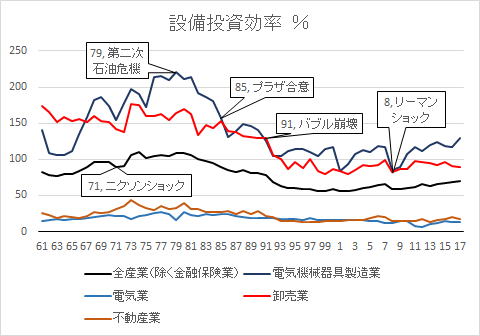

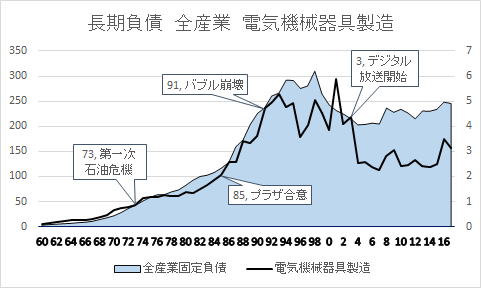

法人企業統計

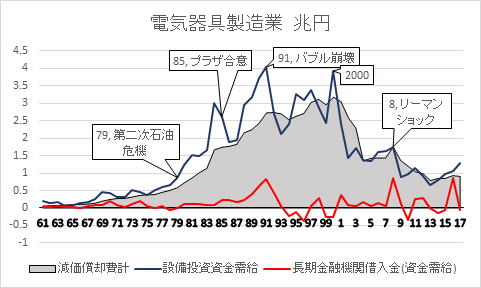

かつては、日本経済の花形、模範生だった家電業界の凋落ぶりは驚くほどである。

個々の企業の経営政策の失敗が取り沙汰されている。しかし、家電企業のほとんどが窮地に陥っているのは、個々の企業の経営戦略の過ちだと言い切れるであろうか。むしろ、産業を取り囲む環境の変化やフレームワーク、基盤の変化があったと考えるべきではないのか。

家電業界の歩みは、戦後の日本経済、高度成長と軌を一にしている。家電の発展と衰退は、戦後の日本そのものと言ってもいい。

繊維業界が長期低迷、構造不況業種と言われたのに対して、家電業界は、自動車業界と伴に戦後の経済発展を牽引した花形産業だった。

ナショナルの松下幸之助、ソニーの井深、盛田、シャープの早川、三洋の井植といった戦後を代表する経営者を多く輩出しもした。

その家電業界も2000年を迎える頃から陰りが見え始める。

家電業界は、2000年に売上のピークを迎える。

2000年における顕著な変化は、アナログからデジタルへの転化である。

それを象徴しているのがテレビのデジタル放送の開始とアナログ放送の開始であり、この出来事が家電メーカーの明暗を分けたのである。

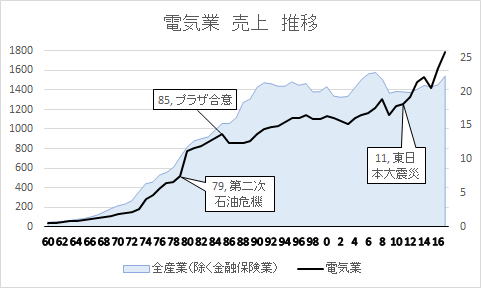

法人企業統計

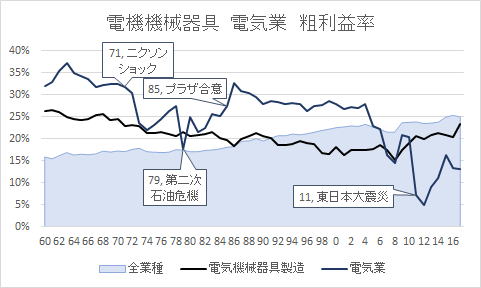

利益率も一貫して低下傾向にあった。

かつての花形産業だった家電業界も今や冬の時代。日本を代表してきた優良企業の多くが窮地に陥り、袋小路に追い込まれている。

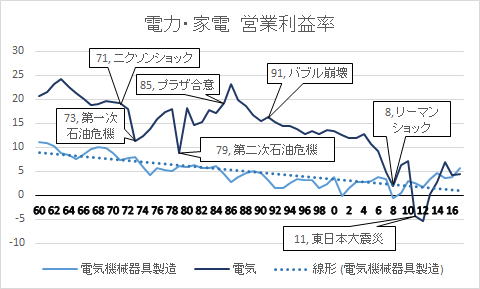

企業法人統計

家電の主力製品の価格は、ずっと下がり続けている。つまり、急速にコモディティ化している。

技術革新も頭打ちである。

こういった状況を打開するために、ソニーは、金融に、東芝はM&Aで原子力に、シャープは、液晶に活路を求めたのである。

そして、この選択がそれぞれの会社の命運を左右したのである。

高度成長を支えてきたのは、家電、自動車といった新興産業の技術革新と市場の拡大、敗戦からの復興による住宅建設、ベビーブーマーによる人口の増加といった条件が重なった事にある。

こういった条件が高度成長を支えていた条件が変質し、その多くは、機能しなくなっている。そして、市場は成長段階から成熟段階へと移行してきたのである。

家電業界を支えてきたのは、いわゆる団塊の世代の旺盛な購買意欲である。

戦後、白黒テレビ、電気掃除機、電気冷蔵庫は「三種の神器」と言われ庶民のあこがれの的であった。そして、それが三C、クーラー、カラーテレビ、自動車に代わり。高度成長時代を形成した。

家電業界では流行り廃りがあり、しかも、目まぐるしい変化している。ヒット商品と言っても一時的なものであり、すぐに模倣品や新規参入者が現れ、価格は下落してしまう。

家電業界というのは、浮き沈みの激しい業界である。新製品、新技術もすぐに陳腐化し、技術開発や製品開発をし続けないと淘汰されてしまう。日夜研鑚していないと今日の主役は、明日の脱落者になりかねない。過酷な業界である。

産業が成熟して来たら、量から質への転換が計られなければならない。特に、資本集約的な家電業界では、大量生産によって市場がすぐに過飽和な状態に陥り、単価が急速に低下する傾向があるから、放置しておくと構造不況業界に陥ってしまう。

市場を放置し、量から質への転換に失敗すると製品は標準化、平準化する。製品が平準化してしまうと、製品格差はなくなり、価格のみの競争に陥る。

量から質へと市場を転換させるためには、価格が維持される仕組みを市場に組み込む必要があるのである。

さもないと市場は競争の場から闘争の場に変質して適正な収益を維持する事が出来なくなる。

それが将に家電業界に起こっている事である。

家電業界では、市場が成熟するにつれて量販店の比重が高くなり、街の電気屋さんは淘汰されてしまう。その量販店も、通販、インターネットに圧されるようになり、価格は際限なく低下し、追加コストのレベルにまで落ち込んでしまう。メーカーは、度重なり合理化で疲弊し、開発投資を行う余地がなくなり、師さカーン運用に傾く。なかには、GEやソニーの様な資産運用や金融業の方が法業の儲けを上回るような企業も現れてくる。

問題は市場の荒廃なのである。それを企業努力にのみ求めても景気は良くならない。

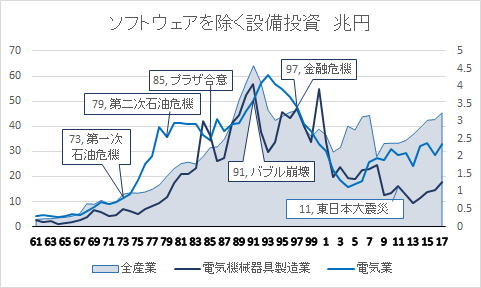

法人企業統計

法人企業統計

法人企業統計

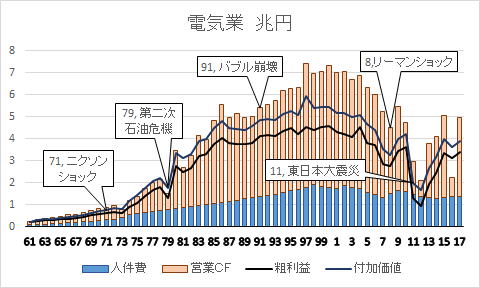

法人企業統計

法人企業統計

キャッシュフローとは何か。なぜキャッシュフローが重要なのか。

現実の経済主体は、現金の出納によって動いている。つまり、経済主体を動かしているのは、「お金」の入出金である。その「お金」の動きを表しているのがキャッシュフローである。

キャッシュフローでは、前期との増減が計上される項目がいくつかある。なぜ、増減が計上される項目があるのか。

実は、この増減には重要な意味や働きが隠されている。

キャッシュフローを見る時、借入金の返済額、償却費、利益の働きが常用となる。借入金の返済額は、実際に金の動きを伴うのに会計上は計上されないのに対して償却や利益は、実際のお金の動きを伴わないのに、会計上、計上されるからである。

まず営業キャッシュフローで増減額が計上される科目として各種引当金、棚卸資産、売上債権、仕入債務、その他の資産等がある。

投資キャッシュフローでは固定資産の増減がある。

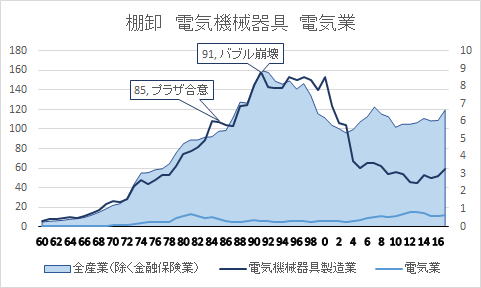

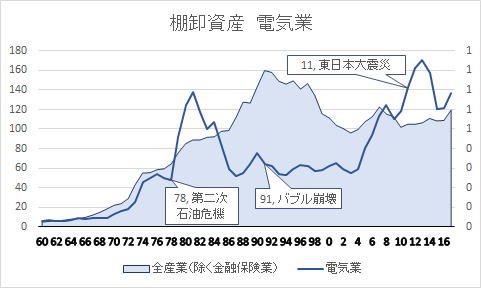

先ず、棚卸と売上債権の増減額である。

棚卸資産の期末残高=棚卸資産の期首残高+棚卸資産の当期仕入高-棚卸資産の当期出荷額

棚卸資産の当期仕入高=棚卸資産の当期出荷額-棚卸資産の期首残高+棚卸資産の期末残高

棚卸資産は、在庫を意味する。棚卸資産の当期出荷額は売上原価に計上される。故に、在庫が増えている場合は、営業キャッシュフローに加算する必要があり。在庫が減ったら営業キャッシュフローから減算する必要がある。

在庫の動向は、産業や企業に直に影響を与える。

売上債権の期末残高=売上債権の期首残高+売上債権の当期増加額-売上債権の当期入金額

売上債権の当期入金額=売上債権の当期増加額+売上債権の期首残高-売上債権の期末残高

売上債権の増加額は、損益計算書上、売上に計上されるが売上債権の期首残高と期末残高の差を営業キャッシュフローに反映する必要がある。

売上債権の当期期末残高が当期期首より増えていれば、差し引く必要があるし、減っていれば加算する必要がある。

仕入債務の期末残高=仕入債務の期首残高+仕入れ債務の当期増加額-仕入債務の当期支払額

仕入債務の当期支払額=仕入債務の当期増加額+仕入債務の期首残高-仕入債務の期末残高。

仕入債務の増加額は、損益計算書上、売上原価に計上されるが仕入債務の期首残高と期末残高の差を営業キャッシュフローに反映する必要がある。

仕入債務の当期期末残高が当期期首より増えていれば、加算する必要があるし、減っていれば減算する必要がある。

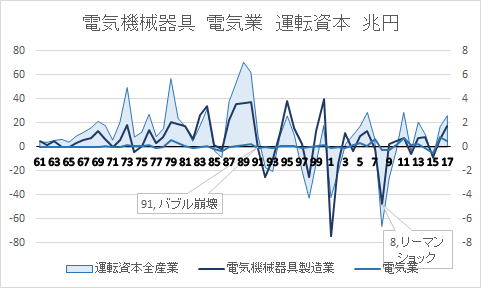

売上債権と仕入債務の差は、運転資金を構成する。急速に拡大したり、急成長をしている企業や産業は大きく不足する場合があり、在庫を表す棚卸資産の増減とともによくよく注意する必要がある。また、在庫を調節すると営業利益を調節する事も可能となる。在庫は、景気の先行指標でもある。

経済は、資金を調達して、設備や原材料に投資をする。そして、それを収益から回収して資金の返済に充てる一方で費用として市場を構成する者に分配する。

裏返しで見ると金融は、投資資金を提供し、それを長期にわたって一定の条件で返済する。金融は、企業に資金を貸し付ける事によて市場に資金を供給し、企業は、収益によってそれを金融に還流する。

この関係が崩れた事で、実物市場に資金が還流しなくなったのである。

なぜ、運転資金が拡大しているのか、あるいは、縮小しているのか、変わらないのか。なぜ、在庫は増えているのか、あるいは、減っているのか、変わらないのか、それを前提となる条件と絡ませながら明らかにしていく。その根底にあるのは、資金の流れである。

法人企業統計

法人企業統計

法人企業統計

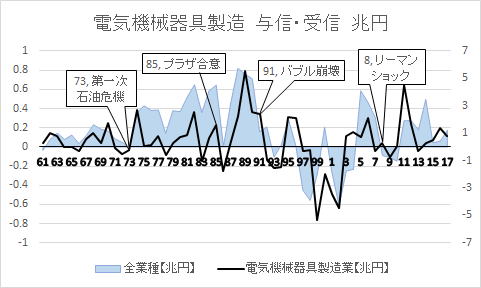

売上債権と仕入債務には、相関関係がある事が一目でわかる。

企業法人統計

また、売上債権の増加は、在庫の上昇を促し、在庫の動きは、仕入債務に連動している。

運転資金は、経済の節目節目で大きく振れる傾向が読み取れる。その傾向が際立って現れているのが、ITバブルの崩壊時とリーマンショックの際である。

法人企業統計

法人企業統計

商品には、ライフサイクルがあり、そのライフサイクルの在り方が産業の消長を決める。

それ故に、ライフサイクルを見極める事は、産業を考える上で有効な事である。

俗にライフサイクルには、段階があり、その段階によって市場の構造や取るべく施策を変える必要がある。

ライフサイクルの段階には、創業期、成長期、成熟期、衰退期がある。

創業期から成長期にかけては、市場は、拡大している。成熟期に入ると徐々に市場は飽和状態に陥り、基本的に更新需要や買い替え需要が主となる。

創業期から成長期にかけ、即ち、市場が拡大してい時は、競争が主である。それが成熟期になり、市場が飽和状態に陥る闘争的になる。

拡大、成長期は、どちらが早く売り上げを拡大させるかを競い合う事になる。多少過剰投資になったとしても収益の上昇によって取り戻す事が出来る。しかし、市場が成熟し、縮小し始めるとシェアを巡った争いになり、生き延びたものだけが利益を享受できるようになる。過剰投資は、市場が縮小している時は命取りとなる。過当競争から寡占、独占へと様相は様変わりしてくる。

ライフサイクルと言っても一律ではない。いろいろな形やパターンが想定される。

要するに、ライフサイクルの形を想定して投資計画や経済政策、そして、市場の仕組み、規制などを設計していくべきなのである。

ライフサイクルの形には、スタイル、ファッション、ファッドといった形がある。

スタイル、流行り廃りはあっても一定の周期で売り上げが増減を繰り返す形である。

ファッションは、一定のところまで売り上げが伸びたかと思う急に下落する形である。

ファッドは急速に売り上げが上昇する代わりにすぐに下落する形である。

家電業界が袋小路に追い込まれた原因は、ライフサイクルがどんどんと短くなり、短期決戦、短い期間で投資資金を回収せざるを得ない状況にある事に一因している。つまり、ライフサイクルがファッドなのである。その為に、短期的に利益を上げられても長期的には投資した資金が回収できなくなり、資金が回らなくなる危険性がある。

巨額な投資をした場合、投資資金を回収できなくなり、最悪の場合に経営が破たんする。

また、ライフサイクルの形には、成長急落成熟型、校長に売り上げを伸ばして売り上げが一服すると急落して一定の水準で売上が成熟する型とサイクル・リサイクル型、新規と買い替え需要で売り上げが一定の水準を保ち続ける方、波状型、売上が波状に維持される型などがある。

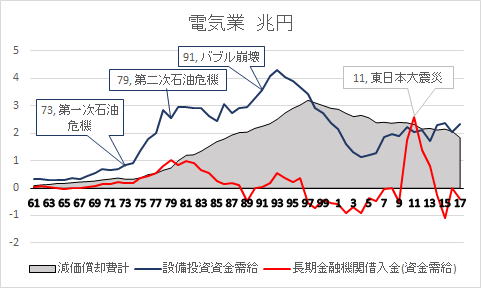

テレビは、戦後の日本、高度成長を象徴しているような製品である。

戦後の日本を象徴しているというよりも経済の成長と発展の過程の典型ともいえる。

白黒テレビから始まり、カラーテレビ、薄型液晶テレビへと発展した。

また、アナログ放送からデジタル放送へと変化し、その度毎に技術革新や産業の転換節目を迎えている。

しかも、技術革新の背景には時代の変化が深くかかわってきたのである。

60年代に「3種の神器」と言われた白黒テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫も70年代に入ると飽和状態となり、それに代わってカラーテレビ、クーラーなどが台頭した。

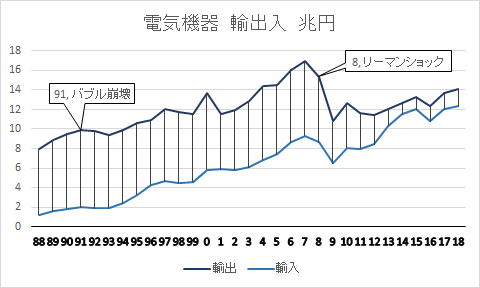

財務省貿易統計

現代経済は、生産のみを重視している。しかし、経済は、生産のみで成り立っているわけではない。

生産以外にも分配と消費も重要な役割を果たしている事を忘れてはならない。

所得も、所得の生産、所得の分配、所得の消費からなる。所得の生産ばかりに重きを置くと所得の分配や消費が疎かになり、結果的に経済は停滞する。

価格は、適正であるかどうかが問題なのであり、ただ廉価であればいい問うのは錯覚である。

昔、東京の下町でなかなかスーパーが受け入れられなかったのは、スーパーは、お客にはならないという考え方が地元にあったからである。それは、無意識に経済は相互作用だという事が頭のどこかで働いていたからである。何を適正価格とするかは、所得の生産と分配、消費という観点からも捉えなおす必要がある。

家電業界で問題なのは、プロダクト・ライフサイクルが短く。新規格の製品を発売してもすぐに陳腐化し、価格の下落してしまう事である。

大量生産の宿命で、技術革新によって先端技術を駆使した製品でも短期間でコモディティ化してしまう。

それは、損益分岐点が価格に決定的に作用するからである。損益分岐点を越えると急速に追加コストに収益は凝縮されるようになる。

また、開発コストは、生産現場に反映されなくなる。

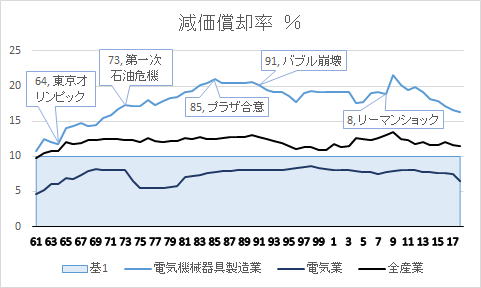

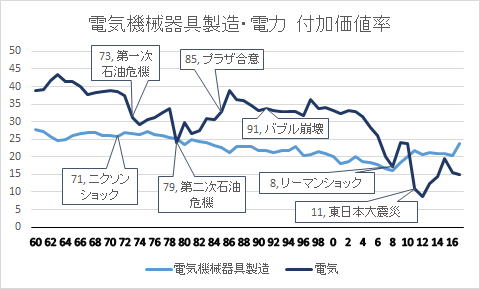

費用は、付加価値であり、付加価値は、人件費と減価償却費、金利、地代家賃からなる。

減価償却費は、過去の設備投資を反映した部分であり、金利や配当は、資金の調達費用を反映した部分である。

そして、人件費は、所得を反映した部分である。

ここで注意しなければならないのは、付加価値は時間価値を形成する点である。

現代の経済学では、適正価格という事が忘れられている。

兎に角、価格は市場に任せればいい。市場原理、競争に任せれば適正価格に落ち着く。

乱売合戦、安売り合戦と言っても企業は、原価を割り込んだり、赤字になれば自然に収まる。

行政は、市場に任せて介入しない方がいい。

その結果、価格は低下し、最低限のところに落ち着いていくことになる。最低価格こそすべての経済の指標にすらなっている。

質より量が重んじられているのである。

その結果、経済価値の標準化、平準化が推し進められたのである。

費用は、最終的には、人件費に収斂する。なぜならば、人件費は、固定費として底堅い上に年々増加する傾向があるからである。

しかも、最も、操作しやすい。また、操作する事が出来る。だから、最終的に人件費の削減に至る。究極的には無人化である。

現代社会は、生産効率ばかりを重視するが、経済は、生産ばかりで成り立っているわけではない。

経済は、生産と分配と消費によって成り立っている。

そして、経済の働きを仲介しているのが「お金」であり、「お金」は、費用、所得、支出というように姿を変えて経済の働きを仲介している。

また、労働、評価、生活として自己実現する。それが経済である。経済とは生きるための活動である。

人件費という費用を削減するとされに付随する他の働き、分配や消費という働きも弱くなり、経済が不活性化する。

人件費は固定費であると同時に、経済が拡大すると年々増加する性質を持っている。

逆に人件費が圧縮されると総所得も圧縮され、支出も減少する。生産現場が無人化されれば、総所得も生産現場から消滅し、時間価値も働かなくなる。

それは金利に反映して金利は限りなくゼロに近づいていく。

適正価格というのは、生産と分配と消費の均衡がとれた点に求められる。

そして、生産と分配と消費の均衡は、市場が置かれている環境や状況に左右されるのである。

単に、廉価、低価格のみを追求するような経済体制は、質の低下を招き、市場を荒廃させる。

市場の構造や経済政策は、生産、分配、消費の均衡が保てるような仕組みや施策がとられるようにすべきなのである。

付加価値が分配の基にある。だから、総所得なのである。

付加価値を構成しているのは、償却費、人件費、地代家賃、金利、配当、税である。それぞれの背後にある要因がどのような働きをしているかを解明する事が経済を理解するために不可欠な事である。

償却費、人件費、地代家賃、金利、配当、税の背後には、分配対象が隠されている。すなわち、設備に対する分配か、家計に対する分配か、資本に対する分配か、一般政府に対する分配か、何に対する分配なのかが問題なのである。

人経費という費用に対する配分を減らすのならば、配当や金利、税に対する配分を増やさなければ均衡は保てない。今、問題なのは、付加価値全体を圧縮している事である。

Copyright(C) 2017.9.9 Keiichirou Koyano